Urban Art stellt sich aktuell dar in Form vielfältiger Manifestationen und Interventionen im öffentlichen Raum: als Bild, Chiffre, Symbol oder Graffiti, als temporäre Installation oder ad hoc-Aktion, oft mit anonymer, pseudonymer oder kollektiver Urheberschaft. Sie wird mit unterschiedlichen Intentionen produziert und aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen: als Provokationen oder Dekoration, als Verschandelung oder Verschönerung, als Kunst für alle oder als Essenz einer Popkultur außerhalb einer Unterhaltungs- und Produktindustrie, die sie trotzdem zusehends okkupiert.

Neue und bekannte Formen von Urban Art

Neue Strategien, Verfahren und Rezeptionsweisen haben das Spektrum der Urban Art erweitert: Tape Art, Guerilla Knitting, Sticker, Plakatierungen, Straßen-Trompe-l’Œil und viele weitere Verzweigungen werden inzwischen zur Urban Art gezählt.

Längst lösen sich aber definitorische Grenzen auf: galt lange das illegale Graffiti an Zug- und Straßenbahnwaggons, das Markieren urbaner Räume mit kryptischen Tags und die Verschworenheit der Szene als „Markenkern“, so werden heute offizielle Flächen durch Kommunen zum Besprühen freigegeben, großflächige Wandbilder in Auftrag gegeben und die vorher im Geheimen agierenden Akteurinnen und Akteure zunehmend im Kulturbetrieb und in der Öffentlichkeit als Künstlerinnen und Künstler sowie als Gestalterinnen und Gestalter anerkannt und gewürdigt. Die Draußen-Kunst ist auch zur Drinnen-Kunst geworden. Sie hat Einzug gehalten in Galerien und Museen, wird auf Messen gehandelt und als Tafelbild an die Wand gehängt. Sie erschließt sich darüber hinaus neue Präsentations- und Aktionsräume und -weisen, wie etwa die jährliche Urban Art Biennale im Weltkulturerbe Völklinger Hütte eindrücklich zeigt.

Parallel bedienen sich Konzerne, Massenmedien und die Werbung der ursprünglich subversiven Attitüde und der ästhetischen Codes der Urban Art, um Botschaften und Produkte als modern, unangepasst usw. zu indizieren. Durch Urban Art geprägte Stadträume dienen als Kulisse und Milieucharakterisierung in Filmen und Serien. Urban Art, besonders die Graffitikunst und die mit ihr verschränkte Hip-Hop-Kultur, ist bei Jugendlichen wohl nicht zuletzt aufgrund ihrer ambivalenten Codierungen so populär.

Urban Art und Schule

Auch in der Schule lassen sich einerseits überall anonym angebrachte, institutionell unerwünschte Schriftzüge, Bilder und Symbole als Graffitis und Aufkleber in und an Schulgebäuden, an Toilettentüren und auf Schulhöfen finden, andererseits gibt es längst AGs und Workshops, in denen die Schule mit Urban Art verschönert werden soll und umfangreiche Lehr-und Lernmaterialien, in denen die Ästhetik des Graffitis vermittelt und zur Gestaltung angeleitet wird. In dieser Widersprüchlichkeit können Zwischen- und Leerräume sichtbar werden, die sich nicht zuletzt für das ästhetische Handeln von Kindern und Jugendlichen und den Kunstunterricht als fruchtbar erweisen.

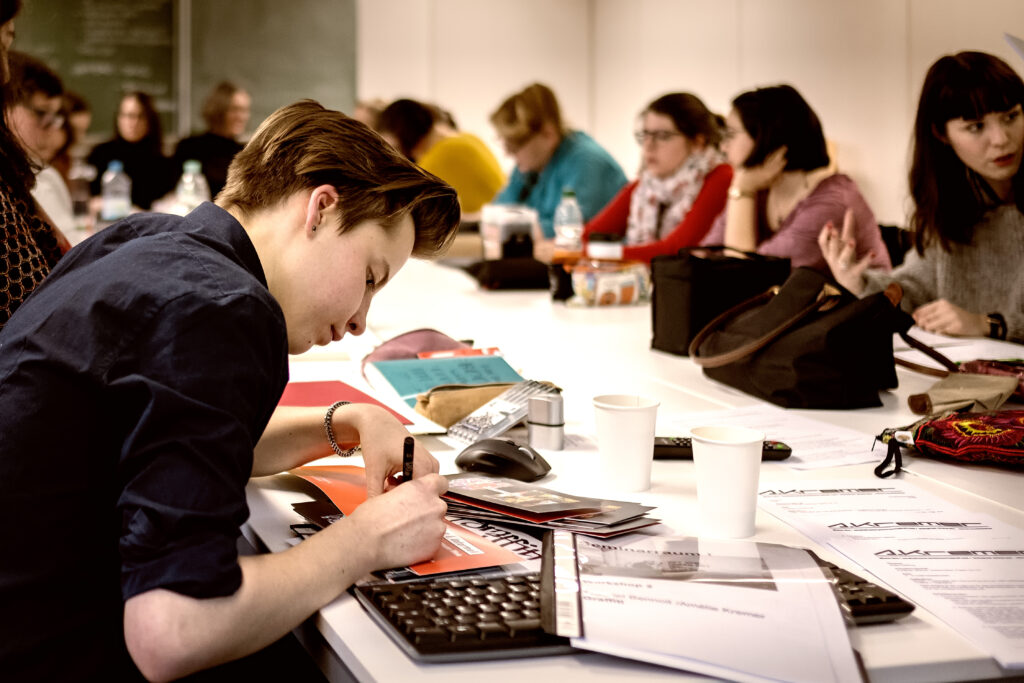

Der Kunstpädagogische Tag des Landesverbands Saarland des BDK, der am 15.03.2019 wie seit vielen Jahren in Kooperation mit und in der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBKsaar) stattfand, befasste sich mit diesen Entwicklungen, den Spielarten der Urban Art und Street Art und ihren fachdidaktischen Potentialen.

In ihrem einführenden Vortrag „Treffpunkt Straße – Perspektiven auf Unruhe“ beschrieb Leonore Leonardy, Kuratorin und tätig im Kultur- und PR-Management für verschiedene öffentliche und private Auftraggeber, das Phänomen Urban Art als gesellschaftlichen Kommunikationsprozess, in dem administrative, bürgerliche und private Akteure öffentlichen Raum für sich beanspruchen und seine Bedingungen und Grenzen ständig neu verhandeln. Urban Art und Street Art ist für alle und jederzeit sichtbar, manchmal auch hörbar, strukturiert und markiert Stadträume und Architektur. Aus Sicht von Künstlerinnen und Künstlern hat Kunst im urbanen Umfeld das Potential, allgemein sichtbare und wirksame Akzente außerhalb von Schutzräumen wie Museen, Galerien, Ausstellungshallen oder privaten Räumen zu setzen. Exemplarisch hat Leonore Leonardy die Gestaltung, die Wahrnehmung, die Nutzung und Vermittlung des städtischen, öffentlichen Raums mit Kunst als Bestandteil einer demokratischen Kultur anhand des „ArtWalks“ in Saarbrücken dargestellt, der als dauerhaftes Freiluftmuseum 15 im Stadtgebiet verteilte großflächige Wandgemälde umfasst, gestaltet von international renommierten Künstlerinnen und Künstlern.

Andrea Jahn, Direktorin und künstlerische Leiterin der Stadtgalerie Saarbrücken, stellte anschließend in einem Vortrag die aktuelle Ausstellung „Electrical Moods“ der Klangkünstlerin Christina Kubisch vor. Kubisch macht mit hochsensiblen, kabellosen Kopfhörern elektromagnetische Stromfelder hörbar. Besucherinnen und Besucher haben mit einem solchen Kopfhörer die Möglichkeit, Saarbrücken akustisch-topografisch auf eine Weise zu erleben, die unseren Sinneswahrnehmungen normalerweise verborgen bleibt: Smartphones, Lichtschranken, WLAN-Netze, Straßenbahnen, Bankautomaten, Überwachungskameras, Werbeleuchtkästen, Antennen, Kabelleitungen und Stromkästen erzeugen spezifische Klangbilder und Geräuschkulissen, zwischen denen man in einem „Electrical Walk“ navigieren kann. Seit 2003 dokumentiert die Künstlerin die Entwicklung elektroakustischer Profile vieler Städte und ermöglicht so den Einblick in ein unbemerktes, kakophones Crescendo.

Arbeit in Workshops

In den fünf Workshops richtete sich der Fokus dann auf Spielarten der Urban Art und Aspekte ihrer Umsetzung und Vermittlung im Kunstunterricht.

Traudel Bennoit, ehemalige Grundschullehrerin und Fachleiterin, und Amélie Kremer, Schülerin an der Fachoberschule für Design und in der Graffiti-Szene aktiv, gaben einen Überblick über die Entstehung und Entwicklung von Graffiti, differenzierten verschiedene Szenen und deren Styles und brachten Licht ins Dickicht der vielen Schlagworte wie „Wild-Style“, „Etching“, „Outlines“, „Tags“ usw. In einem praktischen Teil stand das „Style-Writing“ im Vordergrund: In verschiedenen Arbeitsschritten wurde gezeigt und erprobt, wie ein Sketching entsteht. Ähnlich gingen Jan Sahner und Tobias Müller vor, beide Absolventen der HBK und aktive, in der Szene etablierte Street-Art-Künstler. Ein besonderes Augenmerk lag hier auf den Spielregeln und dem Verhaltenscodex der Szene und dem Selbstverständnis von Graffiti-Künstlerinnen und -künstlern. In beiden Workshops wurden Szenarien für die Praxis im Kunstunterricht entwickelt, bis hin zu rechtlichen und gesundheitlichen Aspekten beim Sprayen auf dem Schulhof oder im Schulgebäude.

Die anonym agierende „Strickbombe“ stellte die Strick-Graffiti-Bewegung vor. Bei der auch als Guerilla Knitting, Urban Knitting, Yarn Bombing oder Granny Graffiti bezeichneten Bewegung dienen die als traditionell und typisch weiblich apostrophierten Tätigkeiten dazu, auf überraschende Weise Objekte im öffentlichen Raum gleichsam zu bestricken und zu umgarnen, sie aus ihrem Funktionszusammenhang zu nehmen ohne sie zu beschädigen und oftmals auch ihre nüchterne Ernsthaftigkeit zu konterkarieren. Im Workshop wurden Strickstücke erstellt, die an verschiedenen Stellen der HBK auftauchten.

Armin Rohr, der als Künstler an der HBK lehrt, plädierte im Workshop „Urban Sketching“ für eine Revalidierung des Zeichnens im Zeitalter müheloser und flüchtiger fotografisch-digitaler Bildproduktion. Das genaue Beobachten und Erkunden, das Sich-Einlassen auf die durch den Blick erfassbare Umgebung und die zugleich subjektiv geprägte und individuelle gestalterische Umsetzung in der Zeichnung kann zur sinnlich erfüllenden und sinnstiftenden Erfahrung werden. Der städtische Raum bietet dafür besondere Bedingungen und Anlässe, indem er spezifische Raumsituationen, Perspektiven, Lichtverhältnisse und Materialanmutungen bereithält. Der konzentrierte Blick von Zeichnenden ist in der Lage, vermeintlich Bekanntes und Unspektakuläres differenziert und neu zu sehen und so den urbanen Lebensraum neu zu rekonstruieren. Gezeichnet wurde in und außerhalb der HBK und im Saarbrücker Schloss, geblickt wurde auf historische und moderne Architektur, auf die Autobahn und die Saar, die parallel die Stadt durchziehen.

In dem Workshop „Win your City back” schließlich griff Leonore Leonardy Thesen ihres Vortrags auf. Es wurden Strategien und Verfahren der Präsentation und Vermittlung von Street Art, Graffiti und Urban Art im öffentlichen Raum und im Ausstellungskontext vorgestellt, diskutiert und in Hinblick auf Inhalte und Methoden für den Kunstunterricht thematisiert. Ausgangspunkt waren von Studierenden entwickelte Vermittlungskonzepte zum „ArtWalk“ im Saarbrücker Stadtgebiet und zur Ausstellung „f[r]ameless“ in der Galerie der HBKsaar, z. B. Schoolwalks und Workshops von Jugendlichen für Jugendliche.

Insgesamt kamen beim Kunstpädagogischen Tag rund 50 Lehrerinnen und Lehrer, Referendarinnen und Referendare und Studierende zusammen, um sich mit Urban Art fachdidaktisch auseinanderzusetzen und untereinander zu diskutieren. Rund 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten im Anschluss der Einladung zu einer hervorragenden Führung von Andrea Jahn durch die Ausstellung „Electrical Moods“ in der Stadtgalerie.